L'ŒDÈME

DEFINITION

Accumulation excessive de liquide interstitiel en dehors du compartiment vasculaire.

Il résulte d’un déséquilibre dans la répartition des fluides entre le compartiment vasculaire, le milieu interstitiel et les cellules. Cinq grandes causes plus ou moins associées peuvent être à l’origine d’un œdème interstitiel :

-

Augmentation de la perméabilité vasculaire

-

Augmentation de la pression hydrostatique intravasculaire

-

Augmentation de la pression oncotique tissulaire

-

Diminution de la pression oncotique intravasculaire

-

Diminution du drainage lymphatique

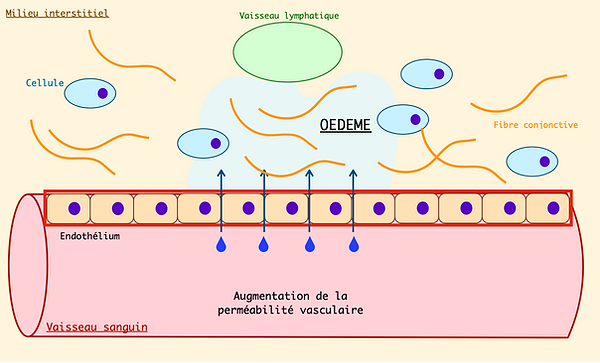

Schéma des principaux facteurs intervenant dans la formation d’un œdème

L’équilibre des fluides est géré par quatre grands facteurs :

-

la paroi vasculaire qui, selon le degré de perméabilité, agit comme une barrière plus ou moins permissive pour la sortie de fluide.

-

la pression hydrostatique qui est la pression exercée par un fluide sur une surface (membrane cellulaire ou paroi vasculaire) qui tend à faire sortir le fluide du compartiment dans lequel il se trouve.

-

la pression oncotique qui est l’attraction exercée par des molécules (essentiellement des protéines) qui tend à retenir le fluide dans le compartiment dans lequel il se trouve.

-

le drainage exercé par les vaisseaux lymphatiques qui va permettre l’évacuation des fluides présents dans le milieu interstitiel.

L’œdème peut être localisé ou généralisé en fonction de l’anomalie qui en est à l’origine. S’il se forme dans une cavité, on parle d’épanchement (épanchement pleural, péricardique ou péritonéal) et en particulier d’ascite lorsqu’il est collecté dans la cavité abdominale.

Selon la cause qui en est à l’origine, cet épanchement peut être de trois natures :

-

Transsudat : épanchement purement passif (de faible densité, pauvre en cellules et protéines)

-

Transsudat modifié : origine passive mais comportant un faible nombre de cellules sanguines.

-

Exsudat : épanchement actif d’origine inflammatoire (de haute densité, riche en cellules et protéines) souvent associé à de la fibrine.

En fonction de sa localisation, l’œdème peut n’avoir aucune conséquence (peau, cavité abdominale etc.) mais s’il touche un endroit confiné, il peut altérer rapidement la fonction de l’organe (exemple : la respiration pour le poumon et le thorax, l’activité cardiaque pour le péricarde, la conduction nerveuse pour le cerveau etc.)

PATHOGENIE & ETIOLOGIE

Augmentation de la perméabilité vasculaire :

On retrouve parmi ces causes :

-

Des processus infectieux comme des endotoxémies, des atteintes virales (adénovirus canin type I par exemple) ou parasitaire (dirofilariose par exemple).

-

Des processus immunitaires avec le dépôt d’immuns complexes à l’origine de vascularite comme lors d’hypersensibilité de type III (Péritonite infectieuse féline).

-

Le choc anaphylactique lors d’hypersensibilité de type I à l’origine d’œdèmes étendus et fulgurants (comme l’œdème de Quincke au niveau de la tête et de l’encolure) .

Exemple : vaccins, venins, produits toxiques

-

Des troubles de la coagulation notamment lors de coagulation intravasculaire disséminé (cf fiche « L’hémorragie »).

Représentation d’un œdème ayant pour origine une augmentation de la perméabilité vasculaire

Augmentation de la pression hydrostatique intravasculaire :

L’augmentation de la pression hydrostatique résulte la plupart du temps d’une augmentation du volume sanguin (généralisé ou localisé). On peut l’observer :

-

En cas d’hyperhémie soit physiologique soit pathologique lors d’inflammation (cf fiche « L’hyperhémie »).

-

En cas de stase (cf fiche « La congestion passive ») que l’on peut retrouver lors d’obstruction, compression ou torsion veineuse. L’œdème ou l’épanchement sera observé en amont de la lésion à l’origine de la stase et peut parfois intéresser tout un territoire vasculaire.

Exemple de l’hypertension portale à l’origine d’une ascite (épanchement abdominal) :

-

Hypertension portale pré-hépatique (atteinte de la veine porte en amont du foie): thrombose ou emboles tumorales dans la veine porte, compression par un abcès ou une tumeur abdominale, hypoplasie de la veine porte etc.

-

Hypertension portale hépatique (des atteintes surtout chroniques du foie): cirrhose, hépatite chronique, amyloïdose, tuberculose, parasitisme chronique etc.

-

Hypertension portale post-hépatique : (atteinte en aval du foie) : thrombose de la veine cave caudale, compression par une masse, insuffisance cardiaque droite etc.

-

-

En cas de surcharge volumique pure qui peut être iatrogène (excès de perfusion) ou induite par des facteurs hormonaux (notamment l’aldostérone) provoquant une rétention hydrique.

Exemple : rétention hydrosodée par stimulation du système rénine-angiotensine-aldostérone lors d’insuffisance rénale (diminution de la filtration glomérulaire), hyperaldostéronisme.

Représentation d’un œdème ayant pour origine une augmentation de la pression hydrostatique intravasculaire

Augmentation de la pression oncotique tissulaire :

Lors d’atteinte tissulaire, plusieurs mécanismes sont à l’origine d’une hausse de la pression oncotique tissulaire. Il s’agit principalement de la nécrose, de l’acidose engendrées par la destruction cellulaire ainsi que de l’atteinte de la substance fondamentale. Cela est majorée par l’inflammation qui s’y met en place.

Diminution de la pression oncotique intravasculaire :

La diminution de la pression oncotique vasculaire est principalement due à une diminution de la concentration en albumine plasmatique (hypoalbuminémie). On distingue deux principales causes :

-

Un défaut de production : soit par défaut d’apport (défaut d’apport alimentaire, mal-digestion lors d’insuffisance du pancréas exocrine etc.) soit par défaut de synthèse hépatique lors d’insuffisance hépatique sévère.

-

Des pertes importantes : digestives lors d’entéropathie exsudative (parasitisme, maladie inflammatoire chronique des intestins (MICI), lymphome digestif…), urinaires lors de syndrome néphrotique (glomérulopathie) ou encore lors de brûlures.

NB: Le syndrome néphrotique est un syndrome causé par des lésions glomérulaires. Du fait de l’altération du filtre glomérulaire, on observe une perte de protéines dans les urines (protéinurie), notamment d’albumine et d’antithrombine III. Ainsi, ce syndrome se manifeste par une hypoprotéinémie notamment par hypoalbuminémie à l’origine d’épanchements et d’œdèmes généralisés. La fuite d’antithrombine favorise l’apparition de thrombus.

Représentation d’un œdème ayant pour origine une diminution de la pression oncotique intravasculaire

Diminution du drainage lymphatique :

Plusieurs causes peuvent être à l’origine d’une diminution du drainage lymphatique :

-

Une obstruction ou compression des vaisseaux lymphatiques à l’origine en amont d’une lymphangiectasie.

Exemple : embole tumorale, compression par une masse externe ou une infiltration cellulaire comme en cas de MICI ou de lymphome digestif etc.

-

Des inflammations strictes de ces vaisseaux appelées lymphangites.

Exemple : extension d’un foyer inflammatoire

-

Des anomalies congénitales comme une hypoplasie ou aplasie des vaisseaux lymphatiques.

Représentation d’un œdème ayant pour origine une diminution diminution du drainage lymphatique

Schéma étiologique récapitulatif de l'œdème

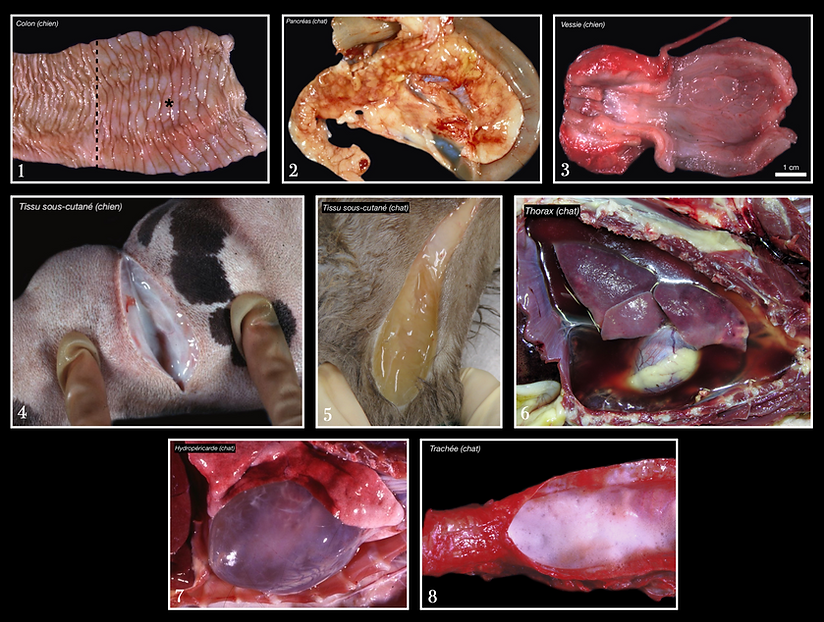

ASPECT MACROSCOPIQUE

Dans un organe :

L’aspect de l’œdème varie en fonction de sa teneur en protéines, cellules inflammatoires et sanguines ou autres composants (fibrine, pus etc.).

-

Couleur : variable (éclairci, blanchâtre, jaunâtre…)

-

Taille/Forme : turgescence - épaississement

-

Consistance : variable (fluide, gélatineux, visqueux)

-

Autre : liquide éventuellement visible à la surface de l’organe ou s’en écoulant

-

NB : du liquide peut également être retrouvé dans la lumière de structures associées (exemple : liquide spumeux retrouvé dans la trachée lors d’œdème pulmonaire.)

Dans une cavité :

Les tissus œdématiés apparaissent turgescents et luisants (1,2,3). Sur la photo (1), on distingue bien le colon normal de la partie œdématiée (*). L’œdème peut avoir un aspect clair/transparent (4) ou bien plus gélatineux et jaunâtre (5). Il peut se collecter dans une cavité comme lors d’hydrothorax (6) ou d’hydropéricarde (7). Enfin, l’œdème, s’il est pulmonaire, peut produire de la spume dans la trachée (8) du fait du mélange de l’air avec le liquide. EnvA ; https://noahsarkive.cldavis.org, photos F09258-F21566-F06566-F23967-F32703-F30747-F21113.

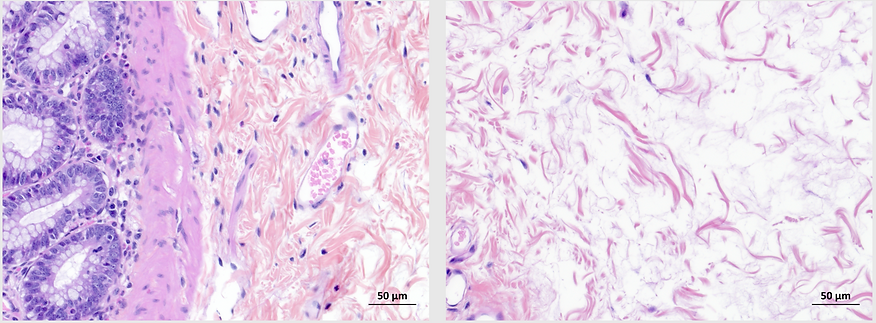

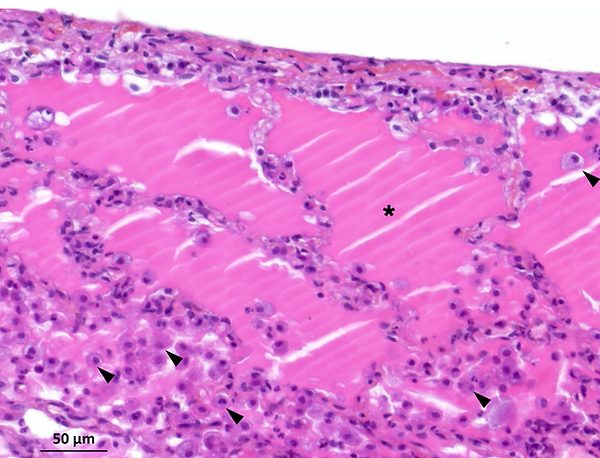

ASPECT MICROSCOPIQUE

L’œdème est caractérisé par un liquide dans le milieu interstitiel, amorphe et éosinophile en coloration HES. Plus il est riche en protéine, plus le rose sera intense.

Parfois, l’œdème peut ne pas être visible directement mais peut être mis en évidence par des fibres conjonctives dissociées, des cellules espacées ou des structures distendues (comme les alvéoles pulmonaires par exemple).

Œdème (jéjunum, chien) : on distingue un espacement des fibres de collagène de la sous-muqueuse jéjunale (à droite) en comparaison avec une sous-muqueuse saine (à gauche). Celui-ci est le reflet de l’œdème, imperceptible de manière directe dans ce cas-ci, traduisant un liquide pauvre en protéines. EnvA

Œdème (poumon, chat) : les alvéoles sont remplies d'un liquide très éosinophile (*) dont la couleur traduit une grande richesse en protéines. On note également la présence de macrophages (tête de flèche). EnvA

L’Essentiel

-

L’œdème est l’accumulation excessive de liquide dans le milieu interstitiel.

-

Il dépend de la modification de 4 grands facteurs :

-

l’intégrité de la barrière vasculaire

-

la pression hydrostatique

-

la pression oncotique

-

le drainage lymphatique

-

-

Un œdème ayant lieu dans une cavité est appelé épanchement. Il peut s’agir d’un transsudat (phénomène passif) ou d’un exsudat (phénomène inflammatoire, actif).

-

En histologie, on peut être amené à rechercher des signes indirects d’œdème.

-

Un œdème anatomique peut être sans conséquence ou alors rapidement fatal en fonction de sa localisation et de son ampleur (œdème cérébral, œdème pulmonaire…).